Gambar AI

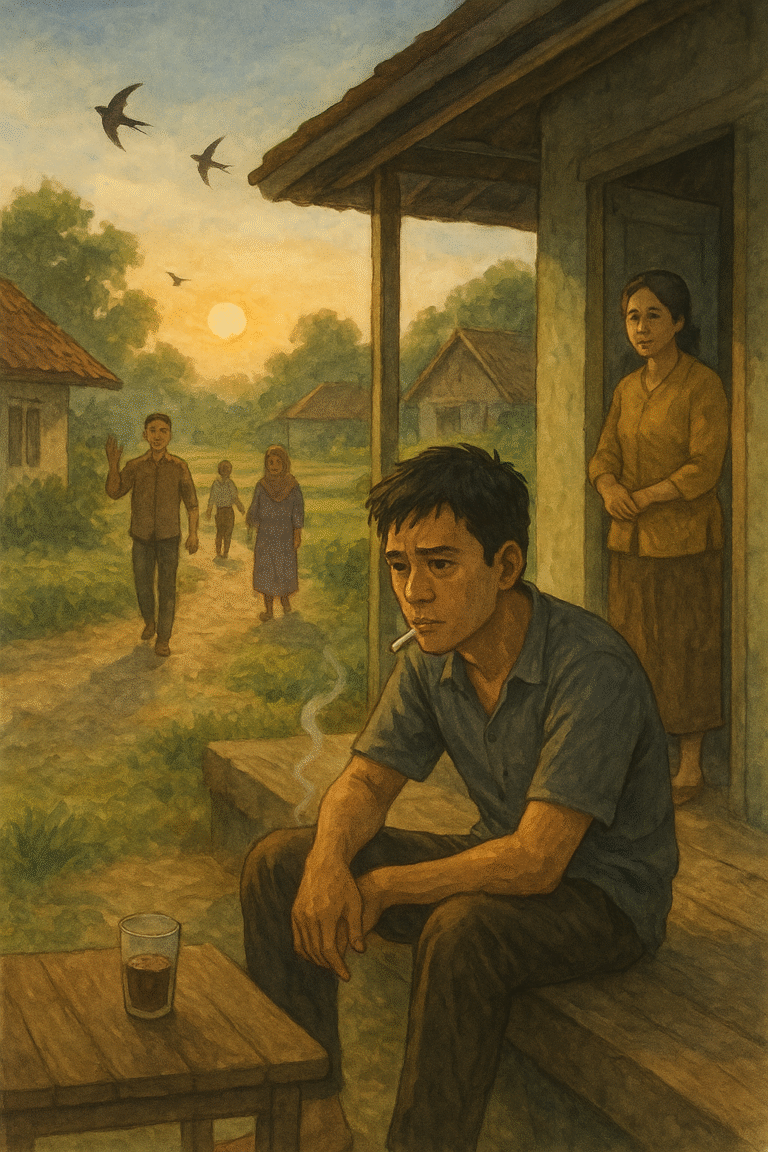

Gelas kopi itu mengepulkan asap kehangatan. Menandakan bahwa masih baru tersaji diatas meja. Burung walet berterbangan di atas rumah. Berkeliaran kesana kemari membawa semangat dipagi ini. Suara adzan subuh tadi memecah keheningan setelah semalaman terjaga dari lelap.

Matahari mulai meninggi seorang pemuda duduk diteras rumah dengan tatapan kosong dan sebatang rokok disela jarinya. Melihat orang-orang lewat lalu lalang dengan kesibukannya masing-masing. mulai dari yang berangkat bekerja, sampai anak-anak yang berangkat sekolah.

Dari kejauhan melambai pelan menyapa. “Narr…” Sapa Ardi, pemuda Desa yang bekerja di Kantor Kecamatan. Dia adalah anak kepala desa yang baru pulang dari kota untuk menempuh pendidikan tinggi. Setelah lulus S1 ia langsung bekerja di Kantor kecamatan karena Pak Camat disini merupakan Pamannya Ardi.

“Hmm..” dengan senyum tipis dan sedikit menghela napas. Perasaan mulai berkecamuk, merasa tidak nyaman, akhirnya Nara masuk kedalam rumah. Sudah hampi 2 tahun setelah menyelesaikan Gelar Sarjana-nya, Nara hanya duduk dirumah tanpa aktifitas yang menghasilkan.

Gelas kopi di meja itu mulai mendingin. Asapnya tak lagi menari, hanya menyisakan aroma pahit yang menggantung di udara. Dari balik jendela, Nara memandangi halaman yang basah oleh embun. Hatinya terasa serupa gelas itu. Pernah penuh dengan hangat, namun kini dingin dan tak tersentuh.

Di luar, suara ayam berkokok bercampur dengan langkah-langkah orang yang lewat di jalan desa. Beberapa anak berseragam putih-merah berlari sambil tertawa, tas mereka bergoyang-goyang di punggung. Seorang bapak tua lewat dengan sepeda onthel, keranjang rotan di belakangnya berisi sayur mayur segar yang baru dipetik. Semuanya terlihat begitu hidup dan sibuk, seolah setiap orang punya tujuan yang jelas, sementara ia masih diam di tempat.

Sejak wisuda, Nara seakan terperangkap di ruang tunggu yang tak berujung. Surat lamaran sudah berkali-kali ia kirim ke berbagai instansi dan perusahaan, bahkan ke tempat-tempat yang sebenarnya tak terlalu sesuai dengan bidangnya. Jawaban pun datang, namun hanya berupa penolakan sopan yang terkesan ditulis dengan template. Hari-hari diisi dengan membaca buku usang di rak, membantu ibu di dapur, atau sekadar duduk di teras sambil menatap jalan.

Yang paling menyakitkan bukan hanya waktu yang terbuang, tapi rasa minder yang diam-diam menggerogoti. Setiap kali melihat ibunya memanggul karung pupuk atau berjalan pulang dari sawah dengan tubuh basah oleh keringat, hatinya seperti diremas. Ia sering merasa bersalah. Bersalah karena hingga kini belum bisa membantu perekonomian keluarga. Ada rasa malu yang mengendap setiap kali tetangga bertanya, “Kerja di mana sekarang, Ra?” atau “Belum ada kabar panggilan kerja?” Kalimat-kalimat sederhana itu seperti jarum yang menusuk perlahan, meninggalkan perih yang tak terlihat.

Pagi itu, sapaan Ardi, pemuda desa yang kini bekerja di kantor kecamatan membuatnya semakin menyadari jarak yang terbentang. Teman-teman seangkatannya sudah sibuk membicarakan pekerjaan, gaji, dan rencana masa depan. Sementara ia masih di sini, duduk di teras yang sama, menatap jalan yang sama, dengan rutinitas yang nyaris tak berubah.

Di ruang tengah, ibunya sedang menyiapkan sayur bening untuk makan siang. Aroma bayam rebus bercampur bawang putih dan kencur memenuhi rumah. Bunyi sendok beradu dengan panci terdengar menenangkan, seperti musik yang hanya bisa dimainkan oleh rumah.

“Nara, nanti habis makan, ikut Ibu ke sawah ya. Bantuin ngecek padi, takutnya ada yang kena hama,” suara ibunya memecah lamunan.

“Iya, Bu,” jawab Nara singkat, suaranya lirih.

Ibunya menoleh, menatap lembut, seolah mengerti isi hati anaknya tanpa harus bertanya.

“Nak,” ucap ibunya pelan, “Ibu tahu kamu sedang berusaha. Jangan minder. Waktu semua orang itu berbeda. Ada yang cepat, ada yang lambat, tapi bukan berarti kamu gagal. Yang penting kamu nggak berhenti mencoba. Ibu nggak butuh kamu bawa banyak uang, Ibu cuma mau kamu sehat dan nggak putus asa.”

Kata-kata itu seperti embun yang jatuh di tanah kering. Menenangkan, meski belum menghilangkan rasa sesak. Nara mengangguk pelan, berusaha menyembunyikan matanya yang memerah. Dalam hati, ia berjanji akan kembali mencoba, meskipun entah untuk keberapa kalinya.

Sore itu, ia akan kembali menginjak pematang sawah, merasakan lumpur menyentuh kaki, dan melihat langit yang selalu lapang. Angin sore akan membawa aroma padi muda yang segar, dan di antara barisan batang hijau itu. Nara menyadari bahwa dukungan orang sekitar adalah alasan kenapa ia masih bertahan hingga saat ini.

Ditulis Oleh : Rapi Herisya – Penulis Lepas